à côté des recherches menées quasiment dans le secret par Picasso et Braque, un groupe se forme peu à peu.

Mais on ne pourra réellement parler des peintres cubistes qu’après le salon des indépendants de 1911 qui, par le scandale occasionné par leurs toiles – les députés se sont même demandés un moment s’il ne fallait pas interdire leur rassemblement et fermer l’exposition – pour réellement parler d’un nouveau mouvement.

-

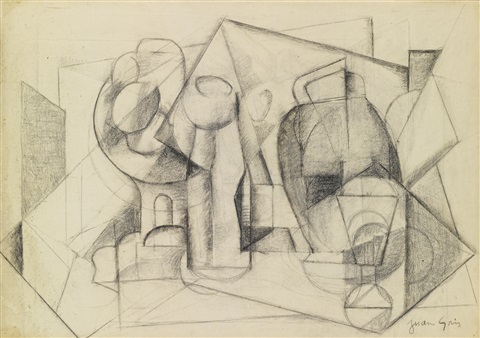

Juan Gris et les mathématiques

Pendant que Picasso et Braque inventait le cubisme, Juan Gris était leur voisin au bateau lavoir : il y restera de 1907 à 1922. Il pouvait voir tous les jours leurs toiles, mais gagne sa vie avec des illustrations dessinées pour L’Assiette au beurre ou Le Charivari. Il ne viendra au cubisme qu’à partir de 1911, partant donc de leur découvertes, et non, les cherchant avec eux.

Kahnweiler a décrit son travail dans « Gris, sa vie, son oeuvre, ses écrits » :

« Je considère que le côté architectural de la peinture, c’est la mathématique, le côté abstrait ; je veux l’humaniser : Cézanne, d’une bouteille, fait un cylindre, moi je pars du cylindre pour créer un individu d’un type spécial, d’un cylindre je fais une bouteille, une certaine bouteille. Cézanne va vers l’architecture, moi j’en pars, c’est pourquoi je compose avec des abstractions. »

Gris publie un article paru en 1921 dans la revue « l’esprit nouveau »

« je travaille avec les éléments de l’esprit, avec l’imagination, j’essaie de concrétiser ce qui est abstrait, je vais du général au particulier, ce qui veut dire que je pars d’une abstraction pour arriver à un fait réel. Mon art est un art de synthèse, un art déductif, comme dit Raynal.

Je veux arriver à une qualification nouvelle, je veux arriver à fabriquer des individus spéciaux en partant du type général. » -

Fernand Léger vers les contrastes de formes

Deux très bons sites permettent de retrouver de nombreuses dessins et peintures de Léger :

ses dessins

ses peintures

Dès avant que les célèbres expositions cubistes en 1911-12 ne rendirent célèbres les recherches de Picasso et Braque, Fernand Léger avait rejoint leur mouvement. Léger est né la même année que Picasso, en 1881, et découvre Paris comme lui, lors de l’exposition internationale de 1900. Il était d’abord prévu qu’il y devint architecte.

Léger « les fortification d’Ajaccio ». 1907

Léger « les fortification d’Ajaccio ». 1907

Ses première toiles sont influencées par l’impressionnisme, ou même par le fauvisme qui avait fait scandale en 1905-06.

Mais il découvre Cézanne puis Picasso et Braque dès 1907, et finit par s’installer à la Ruche pour se rapprocher de l’avant-garde : Archipenko, Chagall, Modigliani, Cendrars, tous ses voisins forment ce qu’on a appelé la première école de Paris, formée par tous les peintres venus à Paris découvrir l’art moderne.

F. Léger. « la couseuse » 1909-10

F. Léger. « la couseuse » 1909-10

La « Couseuse » de 1909-10 témoigne de sa bonne connaissance des dernières recherches de Picasso et Braque : Comme chez eux, l’espace est peu profond, et les formes sont massives. On peut la comparer à

la « Dryade » que Picasso peint peu après les « Demoiselles d’Avignon », et qui présentait déjà cette monumentalité. La source de lumière reste unique et facilement localisable, comme dans l’art classique, ce qui donne à ces femmes une grande présence.

F. Léger. « nus dans la forêt » 1909-10

F. Léger. « nus dans la forêt » 1909-10

Apollinaire ne s’y trompe pas lorsqu’il commente la célèbre salle 41 où sont réunis tous les cubistes du Salon des indépendants de 1911. Il conclut en parlant de cette toile :

« Léger a encore l’accent le moins humain de cette salle. (…) Il crée, si l’on ose dire, la peinture cylindrique et n’a point évité de donner à sa peinture une sauvage apparence de pneumatique entassé ». On reste frappé par le chemin parcouru entre ces deux dernières toiles : dans ses « nus dans la forêt », les sources de lumières sont multiples, ce qui éclate les formes et les rend dynamique. Le mouvement apparaît dans le travail de Léger qui ne le quittera plus.

Son travail au sein de l’Abbaye de Créteil, auprès d’un de ses fondateurs, le poète Barzun en atteste. Barzun publiait la « tragédie terrestre » dès 1907, où l’on retrouve l’idée d’une force rythmique et dynamique qui interpénètre et unifie chaque chose. Ces idées seront développées plus tard dans la revue « poème et Drame » : Barzun écrivait en 1913 « à l’apogée des temps lyriques, atteintes par la génération symbolique, devaient succéder les temps dramatiques, à l’aube de la vie moderne » (article « du symbolisme au dramatisme » sous-titré « la génération des temps dramatiques et la beauté nouvelle »).

Tous ces artistes intègrent peu à peu l’idée que le point de vue unique et immobile, imposé par la perspective classique, devait être abandonné.

Jean Metzinger écrit le 16 août un article pour Paris-Journal :

[les cubistes] « ont déraciné le préjugé qui commandait au peintre de se tenir immobile, à une distance déterminée, devant l’objet, et de ne fixer sur la toile qu’une photographie rétinienne plus ou moins modifiée par le « sentiment personnel ». Ils se sont permis de tourner autour de l’objet pour en donner, sous le contrôle de l’intelligence, une représentation concrète faite de plusieurs aspects successifs. Le tableau possédait l’espace, voilà qu’il règne aussi dans la durée »

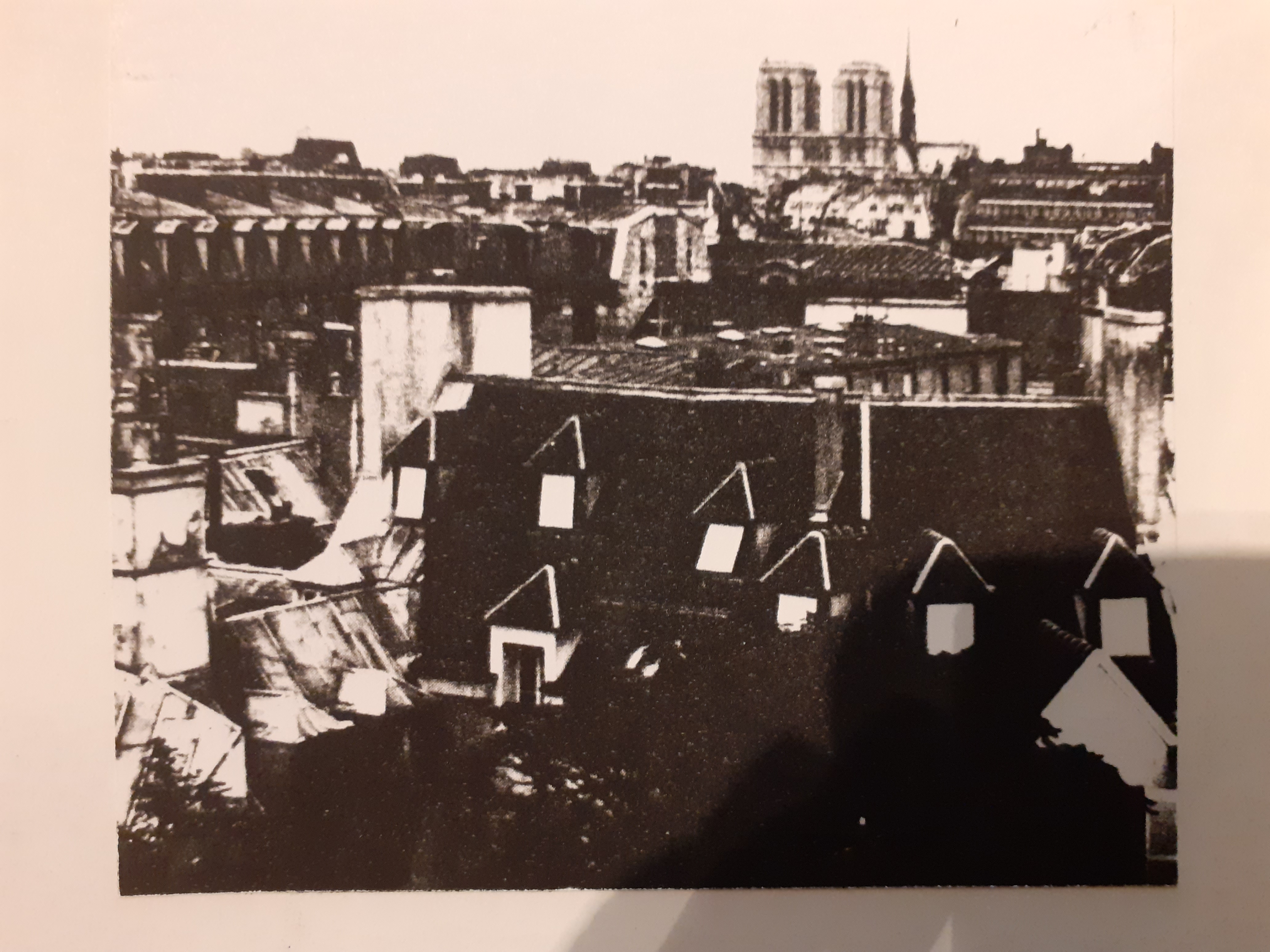

La première version paraît être celle conservée à Minéapolis. Elle sera suivie de 9 autres versions sur l’espace de 2 ans. Le sujet a pu lui être suggéré par les toiles que Monet avait consacrées à la gare St Lazare. En effet, on y trouve le même contraste entre les architectures et des volutes d’une fumée omniprésente qui signifie la modernité. Dans les versions suivantes, Léger semble prendre goût pour le contraste. L’architecture est présente, avec une perspective assez marquée dans le bâtiment de gauche (le fait du toit et sa gouttière convergent vers un horizon à la hauteur de notre point de vue) qui guide notre œil vers les tours de Notre-Dame au fond du paysage. De même, en bas du tableau, une toiture est dessinée en perspective, très loin des bâtiments peint par exemple par Picasso à Horta de Ebro dès 1909.

Léger innove non pas par son traitement de la perspective, mais par son utilisation du contraste entre les droites et les courbes. Cette dernière version a été choisie par Gleizes et Metzinger pour illustrer leur ouvrage « du cubisme » paru en 1912, peu avant celui qu’Apollinaire leur consacrera sous le titre « méditations esthétiques » mais sous titré « les peintres cubistes ».

c’est la première apparition des villes dans l’oeuvre de Léger, qui a pu être influencé par le grand poème « les villes tentaculaires » publié en 1895 par Verhaeren.

Cet ensemble de 20 poèmes opposaient en effet la campagne et la cathédrale aux usines modernes…

(…)

« rectangles de granit, cubes de briques

Et leurs murs noirs durant des lieues,

Immensément, par les banlieues;

Et sur leurs toits, dans le brouillard, aiguillonnées

De fers et de paratonnerres,

Les cheminées

Et les hangars uniformes qui fument;

Et les préaux, où des hommes, le orse d’éclairs

Et de tridents ardents, les poix et les bitumes :

Et de la suie et du charbon et de la mort:

Et des âmes et des corps que l’on tord

En des sous-sols plus sourds que des Avennes;

Et des filles, toujours les mêmes, de lanternes

Menant l’égout des abattoirs vesr les casernes

Se regardant de leurs yeux noirs et symétriques,

Par la banlieue, à l’infini,

Ronflent le jour, la nuit,

Les usines et les fabriques. »

(…)

Ce que Verhaeren pouvait encore écrire de façon critique, Alexandre Mercereau le transformera en des images plus proches de celles de son ami Fernand Léger :

« Je ne peux plus me passer du bruit monstrueux de la ville.

Mon cerveau a toujours baigné dans cet alcool titanique.

Un bourdonnement énorme et perpétuel fait de mon corps une cloche.

Chacune de mes cellules vibre à l’unisson des ondes aériennes. »

(extrait de « pensées choisies » de A. Mercereau (Paris 1922.p216)

Laisser un commentaire