Fernand Léger donne une conférence à l’académie Wassilief le 5 mai 1913 sous le titre « les origines de la peinture contemporaine et sa valeur représentative », qui sera publiée quelques jours plus tard dans la revue « Montjoie! ». Il y définit ce qu’il entend par « Réalisme pictural » :

« Le réalisme pictural est l’ordonnance simultanée des trois grandes quantités plastiques : les lignes, les formes, et les couleurs.

Aucune œuvre ne peut prétendre au pur classicisme, c’est-à-dire à la durée indépendamment de l’époque de création, si l’on sacrifie complétement une de ces quantités au détriment des deux autres.é (in « fonctions de la peinture. Folio p.26

Mais les toiles commencées dès 1912 sur le thème de la femme assise témoignent des recherches du peintre, qui invente alors ce « réalisme pictural ».

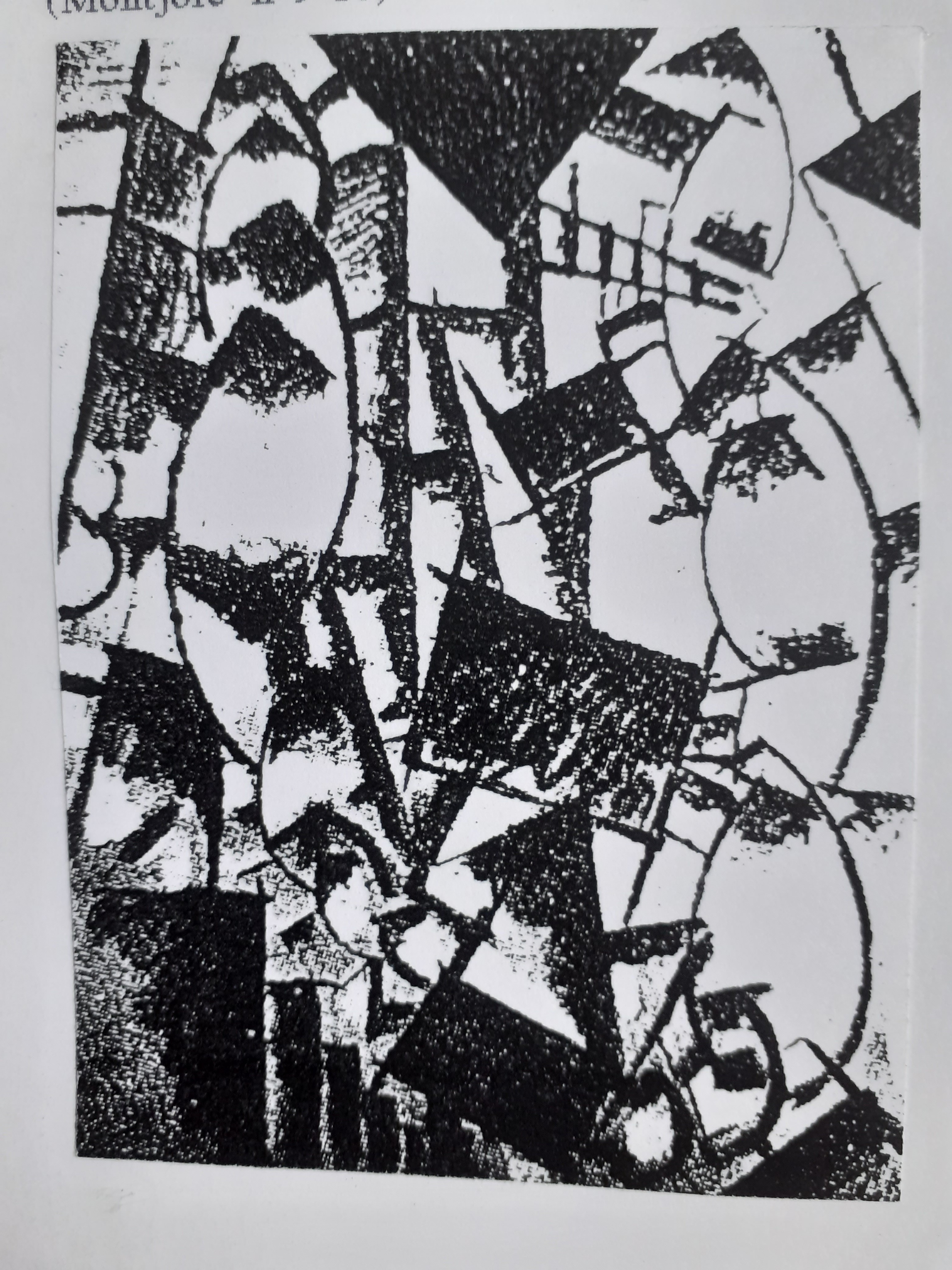

Cela est encore plus sensible dans sa toile suivante, reproduite dans la revue « Comoedia » à l’occasion de son projet d’exposition au salon des indépendants de 1913.

Il semble que Léger ai retirée la toile de l’exposition au dernier moment : Apollinaire le loue en effet d’avoir retiré un travail dont il n’était pas sûr.

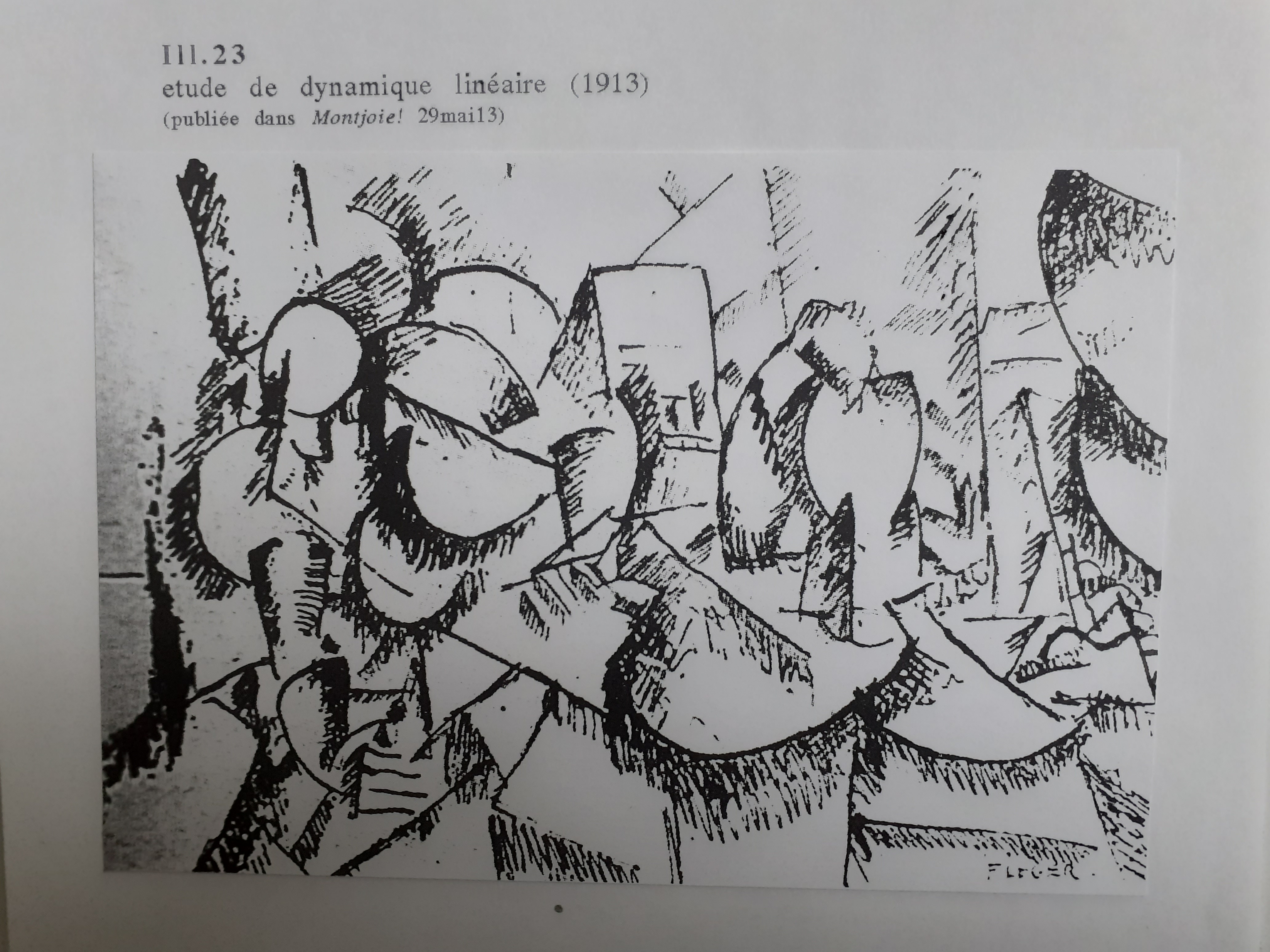

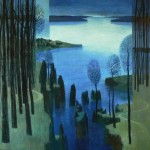

Ce « modèle nu » montre enfin pleinement les contrastes recherchés par Léger, en parallèle avec l’illustration de la revue Montjoie! pour la publication de la fin de la conférence. Sur cette toile, on voit en effet satisfaits ses trois « invariants plastiques ».

Les lignes, les formes, et les couleurs ont tous trois la même importance, même si le sujet reste encore présent.

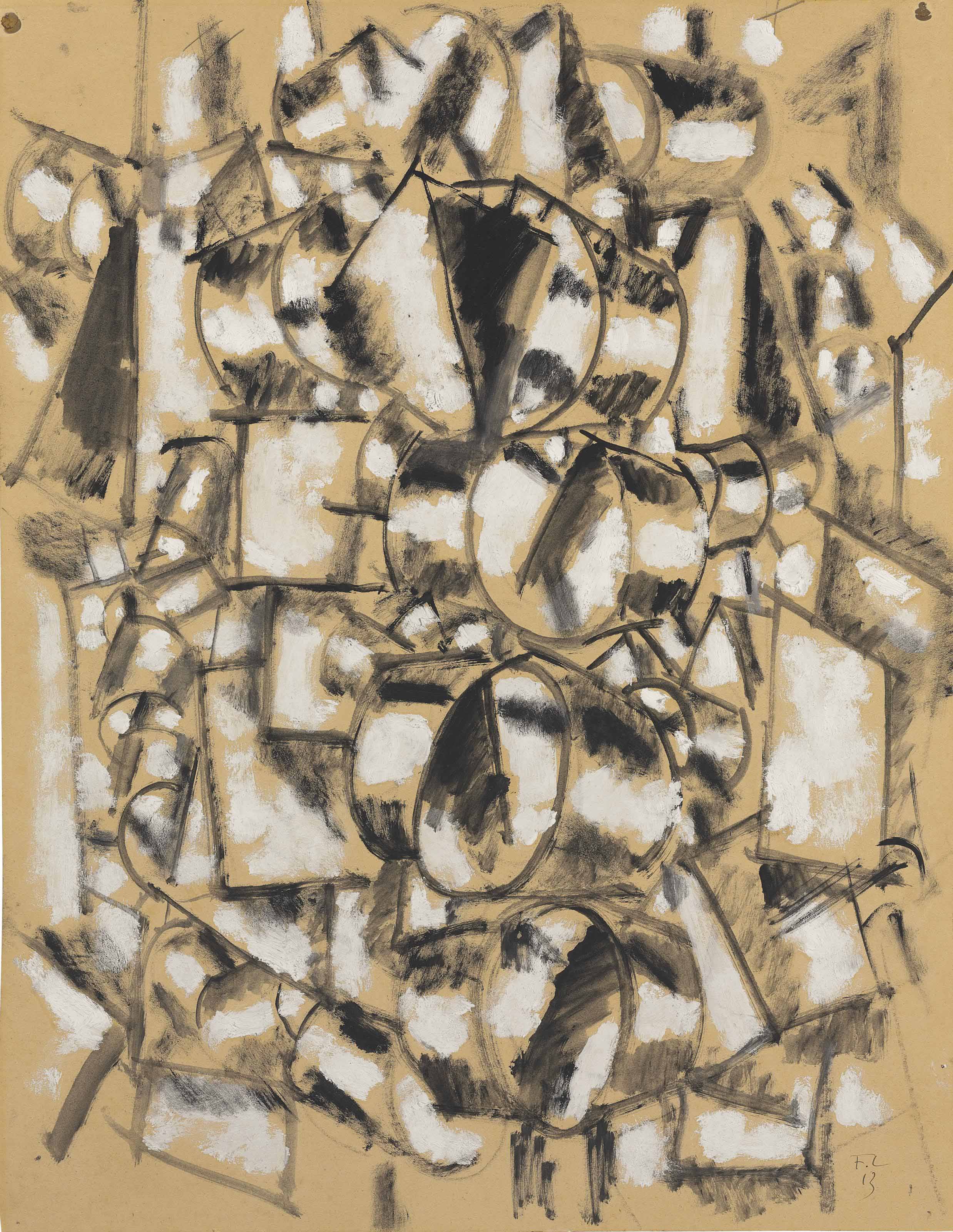

Dans les peintures et les croquis qui suivent, ce sujet va peu à peu disparaître, ce qu’on mesure en comparant les croquis préparatoires de ces deux dernières toiles. Dans « le modèle nu », Léger ne pouvait sacrifier encore le sujet. Mais on sait la controverse qui opposait les cubistes et les futuristes sur la nécessité d’un sujet. Les futuristes voulaient un sujet, alors qu’ Apollinaire va bientôt appeler de ses vœux un peinture pure qui le rejettera au nom de l’autonomie de l’oeuvre d’art.

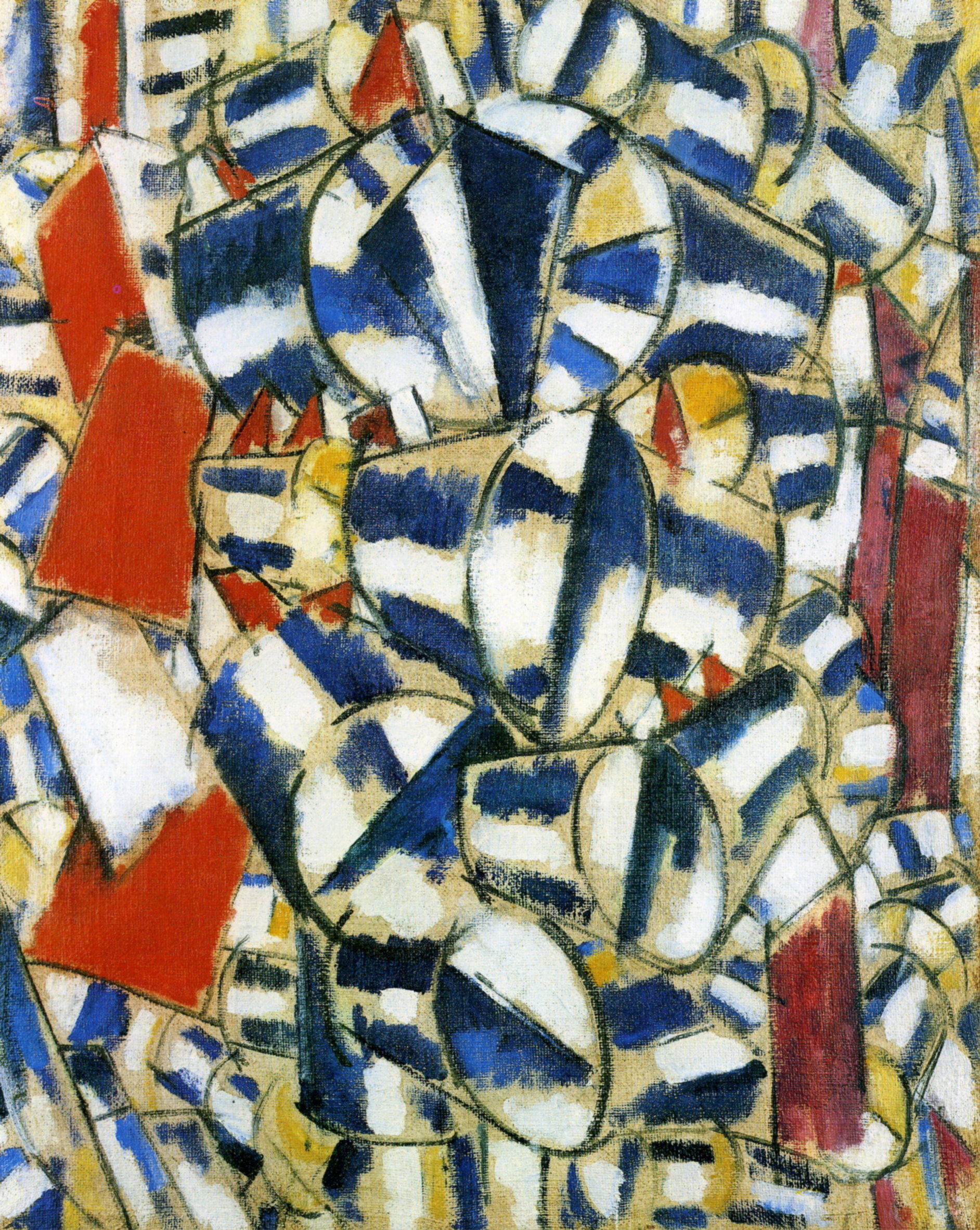

Désormais, Léger peut vraiment ne plus penser qu’à équilibrer ses invariants plastiques. la série qu’il entame avec ces contrastes de formes durera jusqu’à son départ pour le front en 1914.

est posé en premier ce qui permet de composer l’image, les blancs et les noirs, qui avancent ou reculent, mais aussi le rythme des formes.

remplace les aplats de noir des dessins. Léger rejette l’utilisation des complémentaires. Il craint en effet leur mélange optique qui produirait du gris, qui représente la neutralité, le chaos, le repos voir la mort.

Laisser un commentaire