exposition Bacon au centre Pompidou jusqu’au 20 janvier

L’exposition est centrée sur les oeuvres de la fin de sa vie, après 1971.

Néanmoins, il me paraît important de sans cesse replacer Bacon dans son contexte. Né en 1909, il reste au sein de sa famille jusqu’en 1926, lorsque son père découvre son homosexualité et le met à la porte. Il découvre alors Paris et Berlin. Ses débuts sont difficiles, mais quelques jalons montrent sa détermination, d’abord dans les arts décoratifs, puis en tant qu’artiste peintre.

En 1930, The Studio consacre à Bacon un article après l’exposition d’arts décoratifs (meubles, peintures et gouaches) qu’il a organisée dans son atelier.

« crucifixion »1933

En 1933, il peint Crucifixion qui est reproduite dans la revue Art Now. Dès lors l’influence de Picasso et du surréalisme sont remarquées.

En 1937, il participe à l’exposition collective « Young British Painters » avec Graham Sutherland et Victor Pasmore.

En 1945, Trois études de figures au pied d’une crucifixion provoque le scandale lors de son exposition à la Lefevre Gallery. Le tableau, d’une rare violence expressive, choque au lendemain de la Seconde Guerre mondiale où l’on préfère oublier les images d’horreur que celle-ci a engendrées. Ces corps ramassés à l’extrême, tordus et écrabouillés, musculeux, disloqués, ravagés, ces distorsions crispées, ces contractures paroxystiques, ces poses quasi acrobatiques, sont d’abord signes de fulgurances nerveuses et d’un emportement furieux, presque athlétique, plus somatiques que psychologiques de la mystérieuse animalité d’anthropoïde solitaire et désolée qui est en chaque homme. Le tableau est acquis en 1953 par la galerie Tate de Londres.

« Peinture »1946

Peinture 1946 est acheté par le musée d’art moderne de New York en 1948. il part à Monaco profiter de la grosse somme perçue et s’adonne à sa passion du jeu.

En 1954, avec Ben Nicholson et Lucian Freud, Bacon représente la Grande-Bretagne à la XXVIIe Biennale de Venise

Ces quelques repères chronologiques avaient pour but de montrer combien Bacon s’insère dans l’histoire et dans l’histoire de l’art de son temps. L’actuelle exposition se concentre sur la dernière période de son travail, après 1971, moment de rupture important qui semblait aux yeux de certains inaugurer un ralentissement de sa créativité. on verra ici qu’il n’en est rien. Ottinger, le commissaire de l’exposition nous démontre le contraire. L’exposition semble prendre tout particulièrement en compte les thèmes suivants :

- utilisation de la photo

- scénographie : vitre – encadrement

- utilisation fréquente du triptyque

- rapport constant à l’histoire de l’art

- mise en regard de ses références littéraires(Eschyle, Nietzsche, T. S. Eliot, Joseph Conrad, Georges Bataille et Michel Leiris). Il dit en effet à Michel Archimbaud :

« On peut être provoqué à la création par tout et n’importe quoi, une publicité ou une tragédie du théâtre grec. Ce que les grands écrivains ont produit est une sorte de stimulant en soi. Leur lecture peut me donner envie de réaliser quelque chose à mon tour ; c’est une sorte d’excitation, peut-être même comme une excitation sexuelle, comme quelque chose de très fort en tout cas, une sorte d’envie très puissante, mais pour moi cela ne prend pas la forme d’une tentative d’illustrer des textes, d’une façon ou d’une autre. […] La peinture n’a rien à voir avec l’illustration, c’est en quelque sorte tout le contraire, un peu comme la décoration est aussi tout le contraire de la peinture. »

je tenais à visiter avec vous cette exposition : Bacon écrit «Ma peinture est le reflet de ma vie », ce qui semble correspondre à ce que je mets au centre de mes conseils dans la création artistique.

Ci dessous, voici quelques commentaires des œuvres exposées :

Bacon réunit ici ses deux plus grandes obsessions: en retravaillant la toile de 1962 intitulée « Study from Innocent X » , l’artiste a mis en scène une rencontre obsédante entre le pape et George Dyer son compagnon.

« study d’après innocent X de velasquez »

« portrait du Pape Innocent X »Par Vélsquez.1650

Dans les années 50-60, Bacon ne cessait en effet de revenir au portrait du pape Innocent X de Diego Velázquez, figure de conflit entre pouvoir papal et l’individu. Dès le départ, il est subjugué par l’art de Velázquez, à la fois très réaliste, presque froid dans le regard qu’il porte sur les choses, mais aussi chargé d’une grande spiritualité. Bacon est subjugué par la tension entre ces deux orientations contradictoires de l’art de Velázquez. Ici, Teintée d’une pâleur fantomatique, son compagnon Georges Dyer se trouve face au pontife, faisant face à son regard comme à un reflet dans le miroir. Bacon met en scène ces deux visages comme figure de la chair et de l’esprit, du sacré et du profane. .. et techniquement des tons chauds et froid. »C’est vrai, bien sûr, le pape est unique », a-t-il déclaré à David Sylvester. »Il a été placé dans une position unique en tant que pape et, par conséquent, comme dans certaines grandes tragédies, il est comme dressé sur une estrade sur laquelle la grandeur de cette image peut être montrée au monde. » comme toujours, Bacon a travaillé d’après photo, de façon à pouvoir modifier l’image d’origine.

Contrairement aux versions des années 60, Bacon compense les touches employées dans les visages par un théâtre géométrique d’aplats géométriques et abstraits. le pape est encadré de deux miroirs incurvés qui produisent un écran tripartite qui semble anticiper les triptyque noirs peints après la mort de Dyer. Pour les deux sujets de Bacon, il s’agit de mettre en scène la fin d’un époque. Le cordon pendu entre les deux semble attendre d’être tiré, comme pour éteindre la lumière. le temps est suspendu dans cette attente.

En 1971, le visage de Dyer se dessinait dans toutes les salles de son exposition au Grand Palais, honneur qui n’avait auparavant jamais été consacré à un artiste vivant hormis Picasso, qui était justement celui qui l’avait décidé à devenir peintre à la fin des années 20. Cependant, Dyer était douloureusement absent. Moins de 36 heures plus tôt, il avait été trouvé mort dans sa chambre d’hôtel, après s’être suicidé. Alors que la galerie louait des mots d’éloge pour Bacon, louant sa contribution à l’art contemporain, l’artiste s’efforça de cacher son chagrin.

pour Bacon, les deux personnages illustrent la magnificence et la fragilité de l’existence humaine.

le titre est choisi pour bien nous empêcher de raconter une histoire : Bacon juxtapose des motifs empruntés à différentes sources, Rembrandt et Soutine pour les carcasses de bœuf, un visage dont on ne voit que les dents. un parapluie.. mais veut surtout éviter de raconter une histoire.

le sourire… Bacon a raconté à Sylvester qu’il voulait peindre au départ un rapace qui est devenu ensuite le parapluie.

« peinture »(1946)

la première version du tableau a été exposé en juillet 46 à la Redfern Gallery à Londres et dans le contexte de l’art britannique d’après-guerre, elle frappait par une taille exceptionnellement grande et ambitieuse, peu après avoir fait scandale avec ses célèbres figures pour une prédelle de la crucifixion.

« figures pour une prédelle de crucifixion »(1944)

Un critique d’art compare à cette occasion la technique de Bacon à celle de Velásquez. Un journaliste du Times souligne le tableau comme la toile de 1946 la plus « inquiétante » de toute l’exposition : son imagerie est largement perçue comme provocante et dérangeante. En 1946, Erica Brausen achète le tableau pour 200 livres sterling . Le tableau fut ensuite acheté dès 48 par le MoMA ce qui va permettre à Bacon de vivre et de se consacrer à sa passion du jeu à Montecarlo.

Cette version de « peinture 1946″ réalisée en 1971 est plus stylisée et épurée, et ajoute des stores comme dans la version originale, comme pour signaler la fragilité de notre regard, qui va s’éteindre de façon imminente.

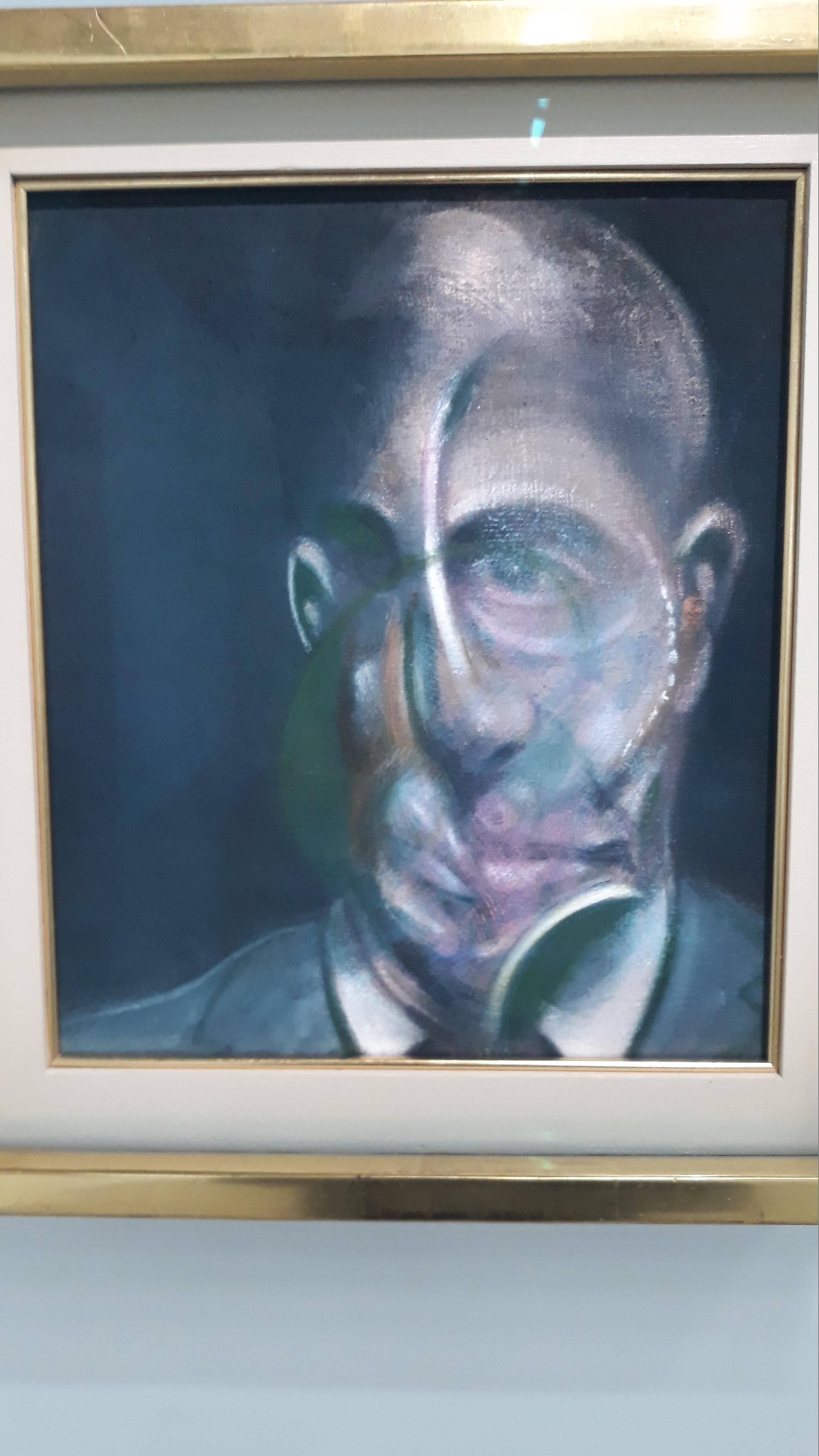

« portrait de Leiris »(1976)

A deux reprises, en 1976 et en 1978, Francis Bacon réalise le portrait de Michel Leiris. Le peintre et l’écrivain ont fait connaissance en 1975, lors du vernissage de la rétrospective « Alberto Giacometti », présentée à la Tate Gallery de Londres. Leur relation s’est ensuite intensifiée à l’occasion des nombreux séjours parisiens de Bacon au milieu des années 1970. Le peintre réalise un premier portrait de Leiris, au moment même où il achève la lecture de son autobiographie. Le visage est sombre, dévoré par l’abîme : dans son autobiographie, Leiris décrit son existence comme un théâtre d’ombres, dont sa boîte crânienne constituerait l’espace scénique.

Francis Bacon a vu chez Leiris, un miroir de ce qu’il cherchait à faire en peinture. Leiris, comme lui, n’a cessé de réfuter toute idée de permanence, de fixité des êtres et des choses. Dans l’autoportrait, comme dans l’oeuvre littéraire, Leiris souligne copmbien le réel contredit une tradition éprise d’idéalisme. La définition d’un sujet auquel la notion d’« impossible », chère à Georges Bataille, s’applique parfaitement. C’est cet « impossible » que peint Bacon, élaborant (comme Giacometti avant lui) des figures toujours au bord du chaos et de la disparition, des figures aussi peu solides et figées que des reflets à la surface d’une eau animée par les aléas de l’existence. S’attachant à l’œuvre de Francis Bacon, Michel Leiris y souligne sa dialectique entre maîtrise et abandon à l’accidentel, sa splendide soumission à ce qu’il nomme les « hasards subjugués ».

« triptyque à la mémoire de Georges Dyer »(1971)Fondation Beyeler, de Suisse

« Francis Bacon, In Memory of George Dyer « (1971) Fondation Beyeler, de Suisse

C’est un monument dédié à son compagnon bien-aimé. George Dyer était l’amant de Bacon depuis 1964 mais, selon Michael Peppiatt, n’était pas vraiment une personne agréable. Il était un petit voleur londonien que la boisson rendait souvent agressif. Il a littéralement frappé la vie de Bacon quand il a fait irruption chez lui. Bacon a répondu de manière remarquable: il a invité le cambrioleur dans son lit – et a ainsi débuté une romance orageuse et destructrice.

Le biographe de Bacon, Michael Peppiatt, décrit Dyer dans Francis Bacon: Anatomy of an Enigma (1996) comme un sujet pervers, effrayant. Selon lui Dyer jouait avec le côté masochiste de Bacon. Quand Dyer était ivre, se disputait avec lui et le menaçait, Francis Bacon avait peur de son amant – et Dyer profitait de cette peur. Dyer était à la fois tourmenté et tyrannique, il était déprimé et parfois suicidaire.

En 1971, les deux amoureux étaient à Paris pour l’ouverture d’une grande rétrospective de l’œuvre de Bacon au Grand Palais. La veille de l’ouverture, Dyer s’est suicidé à l’hôtel où ils séjournaient. La mort de Dick n’a été annoncée qu’après l’ouverture de la rétrospective, dans laquelle était présent Bacon, apparemment insensible à des heures de travail avec la presse internationale.

Mais dans les mois qui ont suivi la mort de Dyer, Bacon a réalisé une série d’œuvres noires, empreintes de peur, de destruction et de culpabilité. « In Memory ou George Dyer » est peut-être l’œuvre la plus impressionnante de cette série. Bacon y décrit sa muse sous différentes formes. Comme un boxeur écrasé dans le ring, un tas de chair déformée, ou une silhouette qui claque la porte avec un bras ensanglanté,et un homme presque intact qui voit son reflet se briser.

» Goya, Saturne dévorant un de ses fils »(1823)

Dans le triptyque, il y a aussi la peur et l’horreur. Bacon a réuni deux types d’hommes dans la même figure de George Dyer : un monstre qui frappe à notre porte, mais aussi un petit homme qui ne peut pas se tenir debout dans un grand monde diabolique et qui succombe à lui-même.

certains critiques ont comparé cette figure à celle de Saturne dévorant son fils (1820-1823) de Francisco Goya (1746-1828) qui était lui-même amer et déprimé. Goya vivait dans une peur de la mort après avoir survécu deux fois à une maladie grave. Pour lui-même, dans l’intention de décorer sa maison, Goya a produit ses «œuvres noires», une série de peintures dans lesquelles il semblait vouloir défier l’abomination de l’existence. Saturne dévore son fils. Saturne était mariée à Raya et gouvernait l’univers avec une main cruelle. Immédiatement après leur naissance, Saturne a mangé les enfants auxquels Raya avait donné naissance, car il avait été prédit qu’un de ses enfants le ferait tomber du trône. Goya se concentre sur le regard terrifiant de celui qui tue son propre enfant. Cette question est similaire à la question de savoir ce qu’est un homme (Dyer) qui menace de tuer son amant (Bacon) ou lui-même.

ce triptyque se rattache délibérément à une tradition chrétienne : un boxeur, un portrait et au centre une silhouette d’ombre : La peinture figure l’instant où la réalité devient un théâtre d’ombre.

« triptych may june »-1973

Bacon a été très affecté par le suicide de Dyer durant ses vingt dernières années, au cours desquelles il a peint un certain nombre de triptyiques sur ce même thème. Il a confié à des amis qu’il ne s’était jamais complètement remis du drame, et que la réalisation de ces triptyques était une manière d’exorciser le sentiment d’absence et de culpabilité.

Ce triptyque est considéré comme le plus monumental, intense et tragique des triptyque noirs : « l’émotion s’infiltre dans chaque niveau de cette toile géante … la puissance et le contrôle du pinceau de Bacon coupe le souffle. » écrivait Sarah Crompton dans le Daily Telegraph en 2006. Le triptyque est une description des moments qui précédèrent la mort de Dyer.

Bacon a toujours pourtant évité de donner un sens à ses peintures : son travail n’est pas de transmettre un récit. Lorsque Melvyn Bragg l’a questionné dans une interview avec la BBC en 1985 en lui faisant remarquer que »Triptych, de mai-juin 1973″, était proche de raconter une histoire, Bacon a admis que « c’est en fait le plus proche d’une histoire que j’ai fait, parce que vous savez que c’est le triptyque de la façon dont il a été retrouvé « . Bacon a ensuite ajouté que son travail reflétait non seulement sa réaction à la mort de Dyer, mais aussi ses sentiments généraux sur le fait que ses amis mouraient alors autour de lui « comme des mouches ». Il a expliqué que ses vieux amis étaient « généralement des grands buveurs » et que leur décès l’avait directement conduit à composer des autoportraits « méditatifs » du milieu des années 1970 au milieu des années 1980 qui soulignaient son vieillissement et sa conscience du temps qui passait.

Bragg a demandé si les portraits peints à la suite du décès de Dyer témoignaient de sa réaction émotionnelle. Bacon a expliqué qu’il ne se considérait pas comme un « peintre expressionniste ». Il a dit qu’il « n’essayait pas d’exprimer quoi que ce soit, je n’essayais pas d’exprimer le chagrin de quelqu’un qui se suicidait … mais peut-être que ça passe sans le savoir ». Quand Bragg lui a demandé s’il pensait souvent à la mort, l’artiste a répondu qu’il était toujours au courant et que même si « c’est juste au coin de la rue pour [moi], je ne pense pas à cela, car penser. Quand ça vient, c’est là. Vous l’avez eu. « Plus tard dans l’entretien, en réfléchissant à la perte de Dyer, Bacon a observé que, dans le cadre du vieillissement, « Il a dit à Bragg qu’il ne croyait en « rien. Nous sommes nés et nous mourons et c’est tout. Il n’y a rien d’autre. »

Dans le cadre gauche, il est assis sur une toilette, la tête accroupie entre ses genoux, comme s’il avait mal. Bien que son dos voûté, ses cuisses et ses jambes soient, selon le critique irlandais, Colm Tóibín , « peints avec amour », Dyer est désormais un homme brisé.

Le panneau central montre Dyer assis sur la cuvette des toilettes dans une posture plus contemplative, la tête et le haut du corps se tordant sous une ampoule suspendue qui projette une grande ombre en forme de chauve-souris en forme de démon ou d’ ouménide . La critique d’art Sally Yard a noté que, dans la représentation de la chair de Dyer, « la vie semble s’écouler visiblement. La posture de Dyer suggère qu’il est assis sur une cuvette de toilette, bien que l’objet ne soit pas décrit. Schmied a proposé que, dans ce cadre, la noirceur de l’arrière-plan ait enveloppé le sujet et qu’il « semble avancer sur le seuil, menaçant le spectateur comme une inondation ou une chauve-souris géante aux ailes battantes et aux griffes étendues ». Un critique de l’exposition du Metropolitan Museum of Art de 1975 atrouvé une ressemblance entre le concept du panneau central etla gravure d’ Albrecht Dürer , Melencolia I (1514) – dans la pose de la figure, la forme de chauve-souris et le rayonnement du panneau – suggérant que la fin de Bacon les triptyques évoquent des « formulations figurales mémorables » de la culture occidentale classique.

Melencolia I , de Albrecht Dürer, 1514

Dans le panneau de droite, on voit Dyer, les yeux fermés, en train de vomir dans un lavabo. Dans les deux cadres extérieurs, sa silhouette est ombragée par des flèches, des outils picturaux que Bacon utilisait souvent pour insuffler un sentiment d’énergie à ses peintures. Dans cet ouvrage, les flèches indiquent un homme sur le point de mourir et, selon Tóibín, elles crient « Ici! », « Lui! ». Selon Tóibín, la flèche du panneau de droite indique une « figure morte sur la cuvette des toilettes, comme si elle indiquait aux Furies où le trouver ». [1] Le triptyque est centralisé par l’ampoule et par le fait que Dyer est tourné vers l’intérieur dans les deux toiles extérieures. La composition et la composition du triptyque sont sur le point de suggérer une instabilit.

Le premier plan de chaque panneau est délimité par un mur parallèle à une porte à encadrement. Chaque porte admet un noir intense dans son cadre, tandis que les murs établissent un lien entre chacun des trois panneaux. Bacon a déclaré plus tard que « la peinture n’a rien à voir avec la coloration des surfaces » et qu’il ne se souciait pas en général de détailler ses fonds. Il a confié à David Sylvester qu’il souhaitait que son « terrain dur, plat et lumineux » se juxtapose avec la complexité des images centrales, et a noté que « pour ce travail, le travail peut être encore plus difficile si l’arrière-plan est très uni et clair. Je pense c’est probablement pour cette raison que j’ai utilisé un arrière-plan très clair sur lequel l’image peut s’articuler « . Bacon appliquait généralement de la peinture sur le fond rapidement et avec « beaucoup d’énergie »; cependant, il y voyait un élément secondaire.

En 1989, le tableau s’est vendu chez Sotheby’s pour 6 270 000 USD, le prix le plus élevé atteint à l’époque pour une œuvre de Bacon. Le tableau devint alors l’œuvre la plus chère du monde.

Dans sa monographie parue au éditions du cercle d’art, Philippe Dagen analyse ces oeuvres à la lecture de Adforno, Benjamin et Bataille.

Benjamin écrit en effet qu’avec la photographie, « le sentiment qu’on a de l’apparence subit constamment l’atteinte de la photographie et du film. De sorte que, quand on regarde quelque chose, on ne le voit pas d’une façon directe, on le regarde aussi à travers l’attaque déjà faite par la photographie et le film »

Laisser un commentaire